Llegar a casa después del colegio era asumir una espera ansiosa, casi interminable. Todo el camino de regreso se convertía en un ejercicio de imaginación: en la mente se dibujaban los planes que transformarían la tarde en una aventura memorable. Cada temporada traía consigo la responsabilidad sagrada de crear más que simples objetos o entretenimientos; era construir el universo simbólico de nuestra infancia, un mundo donde todo cobraba sentido y donde éramos arquitectos de sueños.

La niñez, al fin y al cabo, se alimenta de imaginación. Esa misma fuerza que nos impulsaba a explorar los alrededores en busca de materiales que el entorno ofrecía generosamente: colmaditos, parques, casas vacías o cualquier lugar que prometiera restos, fragmentos y desperdicios con potencial para convertirse, bajo nuestras manos, en tesoros de valor incalculable. Nada era basura; todo tenía la posibilidad de transformarse.

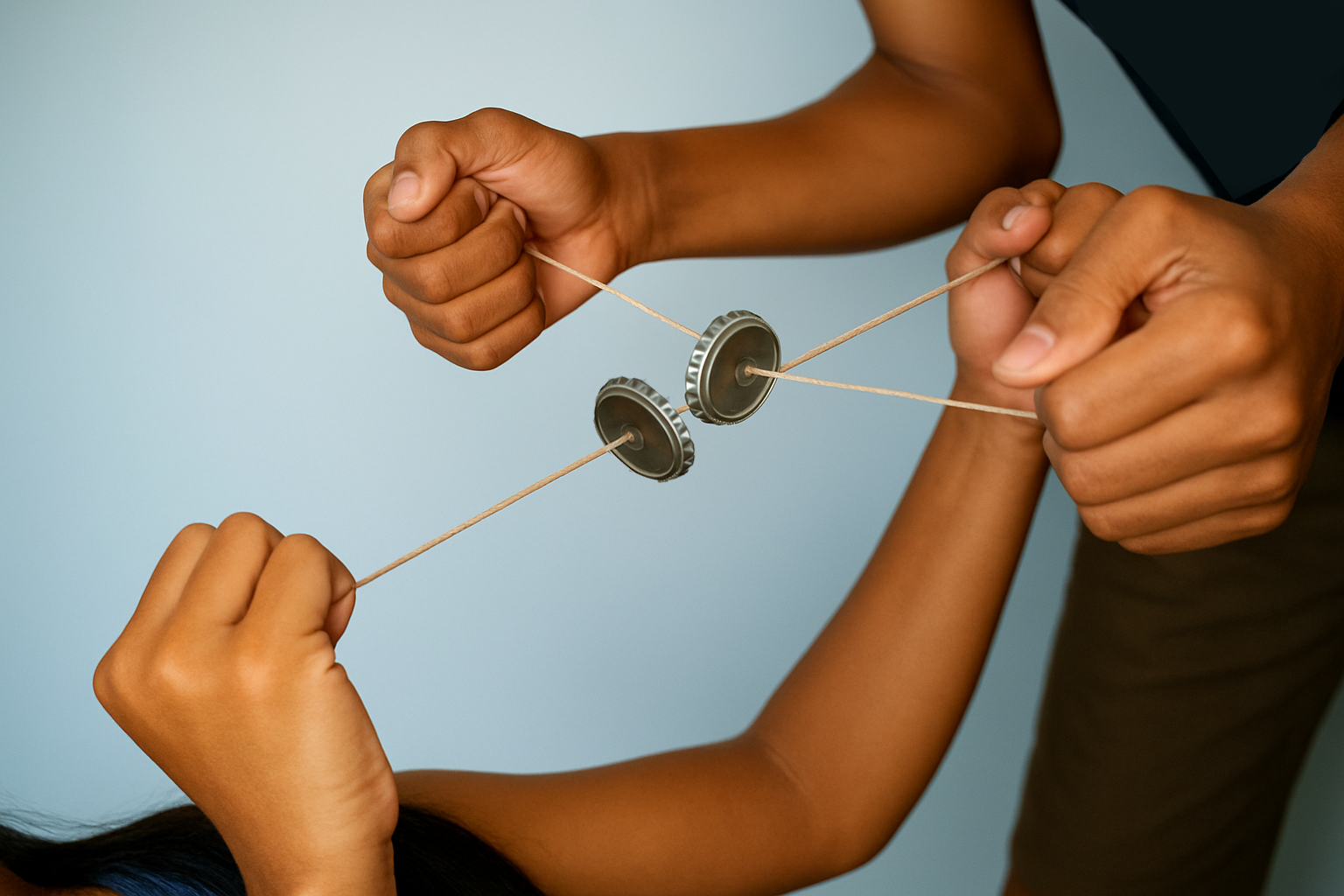

Así comenzaban las gestas: primero, la búsqueda de tapitas de refresco, que luego serían machacadas con el popular “Callao” para crear el mágico “Fu Fú”. Bastaba atravesar un hilo de nailon por dos orificios y ya teníamos un objeto hipnótico, danzante, que giraba como poseído entre los dedos, arrancando risas y competencias interminables.

Los cielos se vestían de colores con las “Chichiguas”, pequeñas obras de ingeniería artesanal armadas con fundas plásticas, papel de periódicos y palitos de rama de coco. Subían imponentes como cometas rebeldes y convertían la tarde en una batalla amistosa por dominar el viento.

En tierra, otras tribus se agrupaban alrededor de un pequeño círculo trazado sobre la arena: era el territorio sagrado de las “Bellugas”. Aquellas bolitas diminutas, resplandecientes y multicolores —algunas recuperadas de envases de aerosol— formaban constelaciones de vidrio cuyo destino era ser conquistadas a fuerza de pulso y destreza.

Y aún había más. La imaginación seguía obrando milagros. De una simple rama de guayaba tallada con paciencia, nacía el “trompo”, una joya que bailaba sobre el pavimento como un acróbata orgulloso. En su danza frenética se disputaban títulos de campeonatos que, aunque invisibles, significaban gloria eterna.

Otro invento genial era el “Tirapiedras”, construido con una horqueta en forma de “Y” y bandas elásticas, transformado en arma para cazar sueños, no animales. Y en esa misma línea aparecía la “Figuita”, hecha de un pincho de pelo y un pequeño palito sujeto con una gomita: simple, sí, pero capaz de ofrecer horas de estrategia y precisión.

La parte deportiva no se quedaba atrás. Las pelotas improvisadas con medias viejas o cabezas de muñecas eran atrapadas con guantes de cartón, preámbulo humilde de los futuros grandes ligas que soñaban con estadios y aplausos. Las calles vibraban también con el sonido metálico de la plaquita, versión criolla del cricket inglés, donde una placa doblada en “U”. Un palo de escoba y una tapa de botellón llamados en conjunto “Vitilla” transformaban cualquier callejón en un diamante de béisbol.

Hoy, al mirar hacia atrás, comprendemos que aquellos juegos eran más que entretenimiento. Fueron una escuela silenciosa que nos enseñó creatividad, compañerismo, ingenio, resiliencia y tal como la espada del augurio ver más allá de lo evidente. No necesitábamos pantallas ni instrucciones; bastaba la imaginación para convertir el mundo en un escenario infinito.

Éramos niños, sí, pero también hacedores. Y en cada tarde construimos una parte de lo que hoy somos.